6月26日、JIAA常務理事・新野聡氏とJICDAQ事務局長・小出誠氏を講師に迎え、出版社や新聞社などの発行社会員を対象に勉強会を開催し、115人にご参加いただきました。ブランド毀損、アドフラウド、詐欺広告といった課題の顕在化を受け、インターネット広告の現状と業界の対応策について両氏にご説明いただきました。

「インターネット広告市場の動向と主要トピック」

一般社団法人 日本インタラクティブ広告協会(JIAA)

常務理事 新野 聡 氏

■インターネット広告市場の展望

成長を続けるインターネット広告市場では、注目すべき3つの動きがあります。第一に、2025年のインターネット広告費は約4兆円に達し、総広告費の約50%程度となる見込みです。第二に、24年の動画広告比率は28.5%となり、初めてディスプレイ広告を上回りました。SNSの縦型動画やコネクテッドTVの普及で、今後さらに存在感を増すと見られます。第三に、検索広告はAIの進化により成長が緩やかになる一方、26年以降はソーシャル広告が検索広告を上回る可能性があります。こうした動向から、特にソーシャル上の動画広告が今後の主戦場となり、その攻略が企業の重要な戦略課題となると予測されます。

■インターネット広告市場 3つのキー・イシュー

(1)AI活用の拡大とリスク

現在の広告ビジネスにおいて、AIはクリエイティブ制作と、広告配信の自動最適化という2つの領域で活用が進んでいます。特に大手プラットフォームでは、AIが配信先やフォーマット、ターゲットを自動で最適化する仕組みが主流となっています。こうしたAI活用により広告効果の向上が期待される一方で、CPC(クリック単価)やCPA(獲得単価)といった従来の指標では、配信の質を正確に評価しきれない場合もあり、質の低い配信先や意味のないコンバージョンが発生するリスクが指摘されています。今後は、AIが最適化した結果をモニタリングしつつ、新たな評価指標の導入と透明性の確保が求められます。

(2)「広告の質」、「掲載面の質」の評価

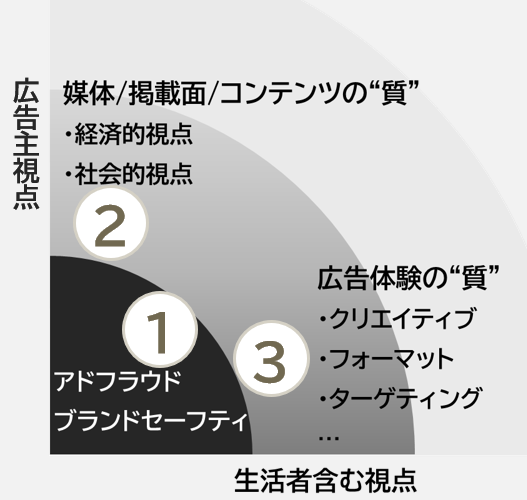

デジタル広告には、不適切なメディアへの掲載によるブランド毀損(ブランドリスク)や、不正ボットなどによる広告費の詐取(アドフラウド)といった課題があります。こうしたリスクへの対応として、JIAAはガイドラインの策定や違法サイト情報の提供を通じて会員企業を支援しています。また、JICDAQの認証制度も活用し、業界全体で信頼性の高い広告環境の整備を進めています。

さらに、広告体験の質向上にも取り組んでおり、広告モニタリング調査を通じて表示実態を把握するとともに、不適切な広告クリエイティブの事例共有や、広告フォーマットのガイドライン整備も進めています。こうした中、広告主は「掲載面の質」を、ユーザーは「広告(体験)の質」を評価しますが、これらは単純に白黒で判断できるものではありません。広告主の業種や価値観によっては、特定の掲載先が不適切とされることもあります。また、ユーザーの広告体験には、表現や表示形式が影響しますが、慣れや好みによる個人差も存在します。このように評価にはグレーゾーンがあり、今後はより明確な評価基準の可視化が求められます。

さらに、広告体験の質向上にも取り組んでおり、広告モニタリング調査を通じて表示実態を把握するとともに、不適切な広告クリエイティブの事例共有や、広告フォーマットのガイドライン整備も進めています。こうした中、広告主は「掲載面の質」を、ユーザーは「広告(体験)の質」を評価しますが、これらは単純に白黒で判断できるものではありません。広告主の業種や価値観によっては、特定の掲載先が不適切とされることもあります。また、ユーザーの広告体験には、表現や表示形式が影響しますが、慣れや好みによる個人差も存在します。このように評価にはグレーゾーンがあり、今後はより明確な評価基準の可視化が求められます。

(3)測定指標の進化・多様化

従来のクリック数やコンバージョン数といった定量的指標に加え、ユーザーの実際の反応や体験に基づく新たな評価軸が注目されています。具体的には、ユーザーが広告にどれだけ注意を向けたかを示す「アテンション」、SNSでのクリックやシェア、Web上のページ滞在や行動を示す「エンゲージメント」、さらに広告の視認性を考慮して接触数を調整する「VAC(Visibility Adjusted Contacts)」などがあります。これらの指標により、単なる配信結果ではなく、広告がどのように見られ、どれだけ関与されたかといった広告体験の質をより正確に把握でき、今後の広告運用での活用が一層重要になると考えられます。

インターネット広告市場は、規模の拡大に加え、AIの活用や広告・掲載面の質の評価、多様な測定指標の導入といった構造的な変化が進んでいます。こうした変化を正しく捉え、インターネット広告と健全に向き合う姿勢が今後ますます重要となるでしょう。

「デジタル広告業界の課題・問題とJICDAQ / 総務省ガイダンスについて」

一般社団法人 デジタル広告品質認証機構(JICDAQ)

事務局長 小出 誠 氏

■デジタル広告の特長とリスク、その背景

デジタル広告市場は、ターゲティングのしやすさ、効果の可視化、低コスト運用といった利点から拡大を続けてきましたが、その一方でアドフラウドやブランドセーフティといったリスクも顕在化しています。

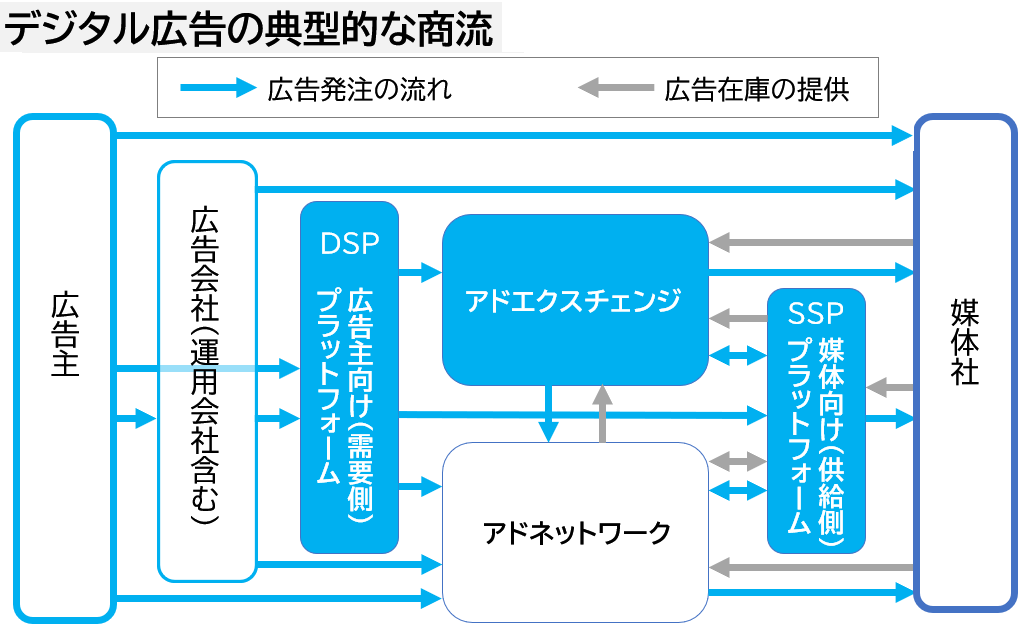

なかでもこれらのリスクに注意すべき広告出稿形態が、市場の約9割を占める運用型広告です。柔軟かつ合理的な運用が可能である反面、配信先の管理が難しく、不適切な配信が起こりやすい構造を抱えています。さらに、複数のプレイヤーが関与することで商流が複雑かつ不透明になり、媒体社でさえ広告内容を把握できないケースもあります。こうした背景から、発注元である広告主にはデジタル広告特有の構造やリスクに対する理解と対応力が一層求められています。しかし、十分なリスク意識を持つ広告主は全体の約半数にとどまり、対応の遅れが依然として大きな課題となっています。

■リスク対応とJICDAQ

主なリスク対策として、ブロックリストやセーフリストの運用、媒体社と広告主を限定した広告取引市場(PMP)の利用、アドベリフィケーションツールの導入などが挙げられます。これらは一定の効果を持つ一方、コストや運用負担の大きさ、配信範囲が狭くなるなどの課題があり、導入のハードルが高いと感じる広告主が多い状況です。

こうした課題を受け、21年3月に設立されたのがJICDAQ(一般社団法人デジタル広告品質認証機構)です。同機構は「無効トラフィックの排除」と「ブランドセーフティの確保」の2分野における認証制度を運用し、基準を満たす事業者を公式サイトで公開しています。さらに、広告主向けの「登録アドバタイザー制度」により、リスク認識と対応の啓発も進めています。JICDAQの認証事業者2社以上を含む広告取引(JICDAQ商流)では、アドフラウド発生率が0.2~3.0%と、業界平均(約3~8%)と比べ大幅に低い水準であることが実証されています。JICDAQの取り組みは単なるリスク回避にとどまらず、広告効果の向上にも貢献しています。信頼性の高い掲載環境では、広告メッセージの信用度が上がり、成果への好影響が期待できるほか、不正クリックが排除されることで効果測定の精度向上にもつながります。

■総務省ガイダンスが及ぼす影響とポイント

25年6月、総務省は「デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス」を公表しました。これは広告主だけでなく、中央省庁、地方自治体、広告会社も対象としており、業界全体にリスク認識と対策の強化を求めるものです。

第一のポイントは、偽・誤情報や違法コンテンツを含む媒体への広告出稿が、情報の信頼性を損なうリスクです。広告主には、こうした配信先のリスクを十分に考慮し、「不健全なエコシステム」の助長に加担しないよう、適切な対応を取ることが求められています。

第二のポイントは、経営層の関与の必要性です。デジタル広告へのリスク対応は現場任せでは不十分であり、経営層が体制整備や資源投入を主導する責任があります。これは、企業自身への直接的な影響(ミクロ視点)と、社会全体への影響(マクロ視点)の双方を考慮した対応が必要であることを意味します。

本ガイダンスの公表により、広告主の配信面の「質」に対する関心が高まり、KPIの見直しや、高品質・高単価な広告枠への需要の増加が見込まれます。量から質への転換が進む中で、健全かつ信頼性の高い広告枠を適切に買い付ける手法の定着が期待されます。本ガイダンスは、「デジタル広告市場の劣化を食い止め、新聞社・出版社のような質の高い広告メディアが再評価されるためのチャンス」と言えます。関係者それぞれが自らの立場でこの課題に向き合い、行動を起こすことが求められています。

Write a comments