「デジタル広告の課題と課題解決への取り組みの現況」

クオリティメディアコンソーシアム事務局長

株式会社BI.Garage 特命顧問

長澤 秀行 氏

■成長するデジタル広告市場

現在、日本のデジタル広告は広告メディアの中で最大規模となっており、テレビや新聞などのマスメディアを大きく上回っています。広告主にとっても費用対効果が高く、今後もこの傾向はしばらく続くと見られています。

しかし、その一方で、デジタル広告が抱える問題も深刻化しています。特にユーザー体験の劣化、広告内容への不信、そして詐欺広告などによる実害といった課題が顕著です。昨今では「広告がコンテンツ視聴を妨げる」「不快な広告が表示される」「どこへ行っても同じ広告が追いかけてくる」といった声も多く聞かれます。これらの不満が、デジタル広告全体への信頼感を大きく損ねています。

■深刻化するデジタル広告の課題

デジタル広告における課題として、まず、ユーザーリスクが挙げられます。その象徴とも言えるのが「なりすまし詐欺広告」です。有名人の名前や写真を使った偽の広告がSNSやウェブ上に氾濫し、クリックしたユーザーが高額な詐欺に巻き込まれるケースが相次ぎました。これにより、300〜400億円規模の実被害が発生したと言われており、社会問題化しています。

次に、広告主リスクです。広告が、フェイクニュースサイトや質の低いコンテンツに広告が掲載されることで、広告主のブランドイメージが損なわれる事態が増えています。広告主が認識しないまま、こうしたメディアに広告が表示されることで、消費者から「なぜこんなサイトに広告を出しているのか」といったクレームが広告主に直接寄せられるケースが増加しています。

さらに、近年、広告収益を目的とした偽サイト、いわゆるMFA(Made for Advertising)が急増しています。これらのサイトは、他所から転載した記事に大量の広告を貼り付け、クリックを誘導する手口が多く、偽のクリックを大量に発生させる「アドフラウド」の温床となっています。その結果、多くの広告主が広告費を不正に搾取されており、こうした偽サイトの背後には国内外の反社会勢力が関与している可能性も指摘されています。

■マスメディア広告とデジタル広告の違い

こうした混乱の背景には、マスメディア広告とデジタル広告の構造的な違いがあります。

マスメディア広告は、広告枠・掲載タイミング・内容が事前に明確に決まり、メディア側で厳格な審査が行われます。さらに、部数や視聴率は、第三者(日本ABC協会、ビデオリサーチ)による認証、計測がなされており、透明性と信頼性が確保されています。

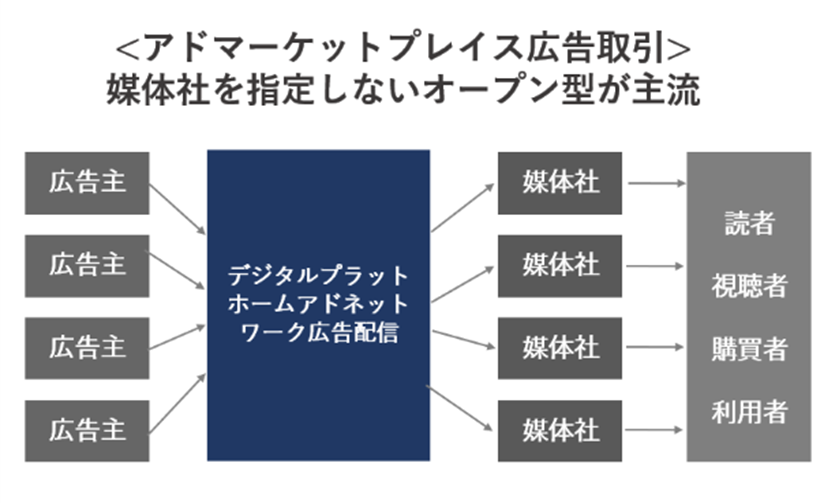

一方で、デジタル広告は「運用型広告」と呼ばれる自動化された配信が主流で、多くはアドマーケットプレイス(GoogleやYahoo!等プラットフォーマーが運営)を経由し、特定のメディアを指定せずに発注されます。広告はユーザーの行動データに基づいて配信先が決まり、結果として広告主が実際にどのメディアに出稿されたのか把握しづらい構造となっており、信頼性の低いサイトに広告が出てしまうリスクが高まります。

このような中で、デジタル広告の品質向上と健全な市場の発展を目指し、2021年にJICDAQ(一般社団法人 デジタル広告品質認証機構)が設立され、信頼性確保のための体制が整いつつありますが、広告内容の審査は対象外のため、なりすまし広告などは防ぎきれていないのが現状です。

■広告の評価を左右する信頼されるメディア

広告とは本来、記事やコンテンツを見たい人に「ついでに見てもらう」存在です。例えば、新聞広告では、新聞社の信頼あるブランドの中で広告が読まれることで、その信頼が広告にも波及する、いわゆる「コンテンツ効果」が実感できました。実際、JIAA(日本インタラクティブ広告協会)の調査でも、信頼できるメディアに掲載されると広告の評価が上がり、不快なサイトでは逆に下がるというデータが出ています。

ところが、近年のデジタル広告は「広告枠より人」という、個人ターゲティングに偏りすぎた結果、その「人」から嫌われる存在になってしまいました。広告は効率だけを追うようになり、クリック率0.1%でも「KPI達成」と見なされ、残り99.9%のユーザーは無視されている。これが、ユーザーと広告主の意識の間に大きなギャップを生み、ネット広告が嫌われる理由のひとつになっているのです。

■今後のデジタル広告のありかたとは

今後求められるのは、単にリーチを確保するだけでなく、質的な側面が重要です。JICDAQの小出事務局長も指摘するように、消費者に受け入れられるクリエイティブ、適切なメディア環境、そしてタイミングがそろってこそ、広告は本来の効果を発揮します。つまり、どれほど多くの人に届いても、その質が伴わなければ広告としての価値は限定的だということです。

最後に、デジタル広告に効率だけを追い求め、品質や信頼性をないがしろにすれば、広告そのものがユーザーから嫌われる存在になってしまいます。広告は「受け手の受容性あってこその情報価値」。その本質を見失わず、業界全体で課題への取り組みが求められています。

「PMP・メディアストリングの役割と機能、活用事例など」

クオリティメディアコンソーシアム

株式会社BI.Garage

Sales & Media Group Manager 森井 慧 氏

私からは、メディアと広告主を限定したクローズドな広告取引市場である、PMP(プライベート・マーケットプレイス)についてご紹介いたします。その中でも、私たちBI.Garageが展開しているPMP「MediaString(メディアストリング)」の取り組みについてお伝えします。

このサービスは、新聞社・出版社・テレビ局など信頼性の高いメディアのみで構成された広告配信ネットワークです。国内有力メディアが参画する「クオリティメディアコンソーシアム」を基盤に、現在32のメディアが参加しています。安心・安全なプレミアムメディアに限定して広告を掲載することで、広告主とユーザーの双方に信頼できる広告環境を提供しています。

メディアを指定しない運用型広告とは異なり、広告主とメディアを丁寧につなぐ点が特長です。質の高いコンテンツと、それに集まる良質なユーザーの中で、すべての広告は配信前に人の目で厳しくチェックされ、掲載可否をメディアごとに判断します。過度な煽り表現や不自然なビジュアルは排除され、安心してご利用いただける仕組みとなっています。

また、配信設計ではユーザーの個人情報に依存せず、記事の内容=コンテキストに基づく広告表示を行っている点も大きなポイントです。例えば、ファッションやスポーツなどのテーマに即した広告を表示し、読書体験を妨げない自然な広告配信が可能です。

こうした取り組みにより、広告の視認率や記事への滞在時間が高く、ブランド理解の促進にもつながっています。特に、興味・関心を持ち始めたミドルファネル層へのアプローチに強みがある点も「メディアストリング」の魅力です。ご関心のある方は、ぜひお気軽にお声掛けください。

Write a comments